竹蛇籠と中聖牛

竹蛇籠(たけじゃかご)とは

竹蛇籠は、竹を編んだ筒状の籠の中に石を詰めたもので、古事記にも記載のある日本の伝統的な河川工法です。

竹蛇籠の特徴

竹蛇籠は人の手で作ることができます。また、竹でできた籠は軽く、簡単に運ぶことができます。石の隙間に水が入り込み、小魚や水辺の昆虫などの住処になります。竹は水中で腐りにくいので長年使うことができ、また役目を終えれば自然にかえり、周りの環境に悪い影響を与えません。

竹蛇籠の設置

2015年に木津川15.2Km の本川の両側に6基の竹蛇籠を設置して、流路の流速を速めて「瀬」を保全するとともに、河床の低下を抑制するようにしました。

2017年からは中聖牛のおもしとして中聖牛と組み合わせて、毎年3基ずつ作り2020年までに

12基の中聖牛を木津川に設置してきました。1基の中聖牛には4mの竹蛇籠を9本使っています。

写真は2020年に設置した8mの竹蛇籠3本。

中聖牛(ちゅうせいぎゅう)とは

丸太を組み合わせ、おもしとして蛇籠を乗せた透過型の水制工の一つであり、 伝統的な水制工法「牛(うし)」の一種と位置づけられます。牛枠類については甲州富士川筋をルーツとし、江戸時代後期以降に全国に 広まったといわれています。従来は「ひじりうし」と呼ばれていましたが、高さが 6m 程度のものを大聖牛(だいせいぎゅう)、 4m 程度のものを中聖牛(ちゅうせいぎゅう)と呼ぶようになってきました。

やましろ里山の会では 2017年 から、静岡県から原小組の社長さんや職人さんに来ていただいて 指導を受けながら4群12基の中聖牛を作ってきました。特に2020 年には自分たちの力で3基の中聖牛を作ることができました。丸太の材は硬くて強いカラマツを使用していますが、 長さ 7.5m の棟木と、長さ 6.5m の桁木 2 本は特別注文になっています。

2022年には今までと違って木津川 20Km地点に新たに4基の中聖牛を製作しました。

2022年2月 中聖牛製作のビデオ(Youtube 9分)

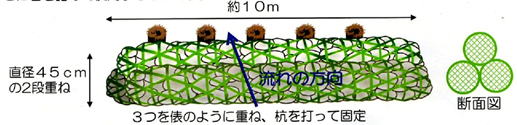

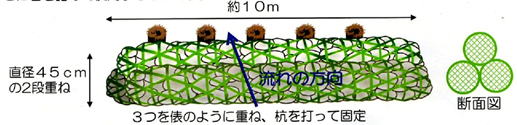

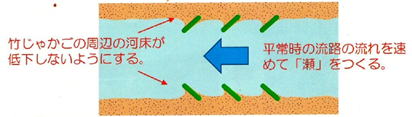

将棋頭型竹蛇籠水制の製作

2024年2月と2025年2月に 6m の竹蛇籠を左右に3本ずつ積み重ねた将棋頭型竹蛇籠水制を、砂州の地形を変え水辺環境を多様化するために設置しました。これは増水時の流れを2分し、砂州上に2次流路を形成を促すことを目指しています。また増水時の越水により、将棋頭内部に深さ1m以上のプールもできました。

竹蛇籠の作りかた(竹の準備)

竹蛇籠は長さ 7m、直径 6~8 cm ほどの真竹を 4~5 分割した後、節をとって曲げやすいようにヒビを入れ、その竹を幅 4.5cm 程度に生成したものを編んでいきます。

やましろ里山の会では高橋さんに製作してもらった、運搬車のクローラ部分を使って鋳物製の竹割器に竹を挿入するようにした高橋式竹割機と、地面を平らに固めるプレートコンパクター(転圧機)を使って、これらの作業を行っています。

竹蛇籠の編み方(PDF)iOS のサファリなどでは2ページ目が表示されないようです。その場合はPDFをダウンロード