- 青蔵鉄道で行くチベットの旅

この旅行は、広瀬さんの友人である垣本さんからの提案で、3人で旅行する予定でした。しかし、高山病に注意を払わなければならないことから広瀬さんにドクターストップがかかり、垣本さまと池上の2人の旅行となりました。

この旅行は、広瀬さんの友人である垣本さんからの提案で、3人で旅行する予定でした。しかし、高山病に注意を払わなければならないことから広瀬さんにドクターストップがかかり、垣本さまと池上の2人の旅行となりました。

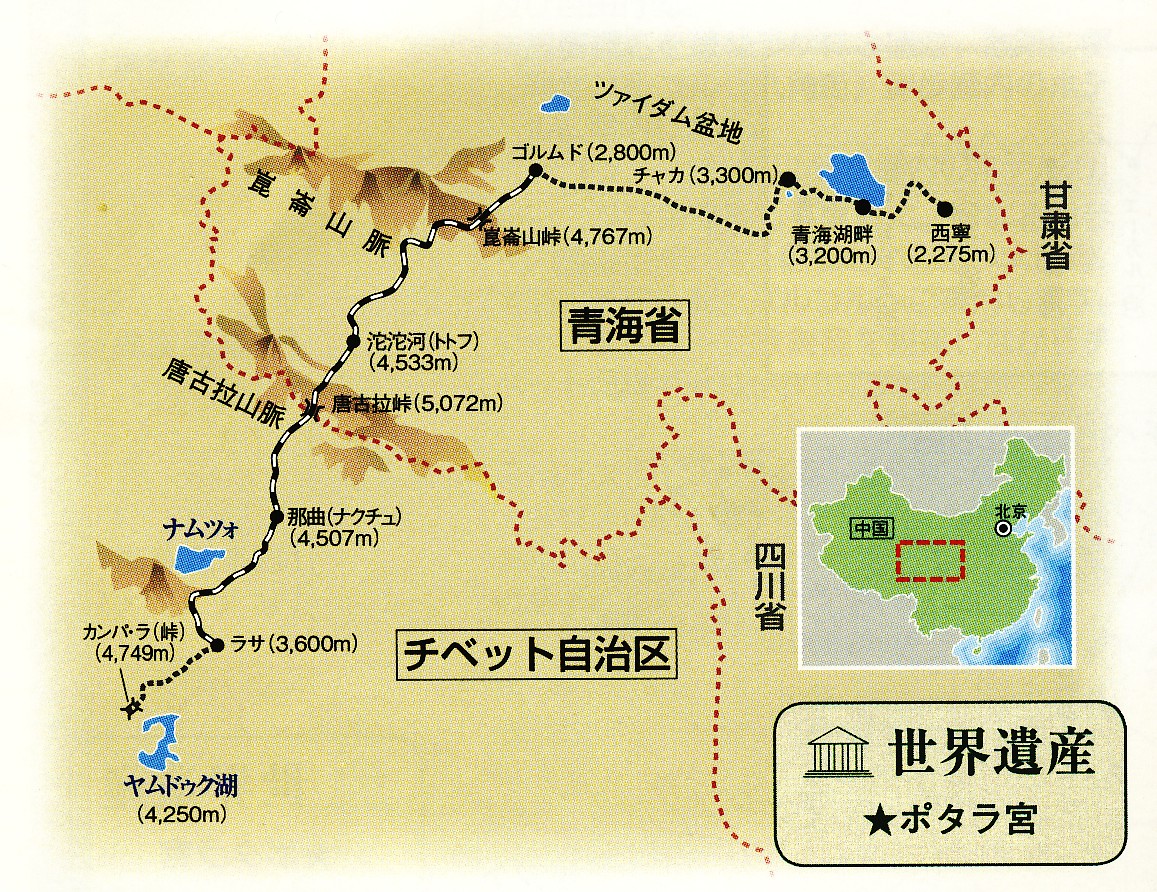

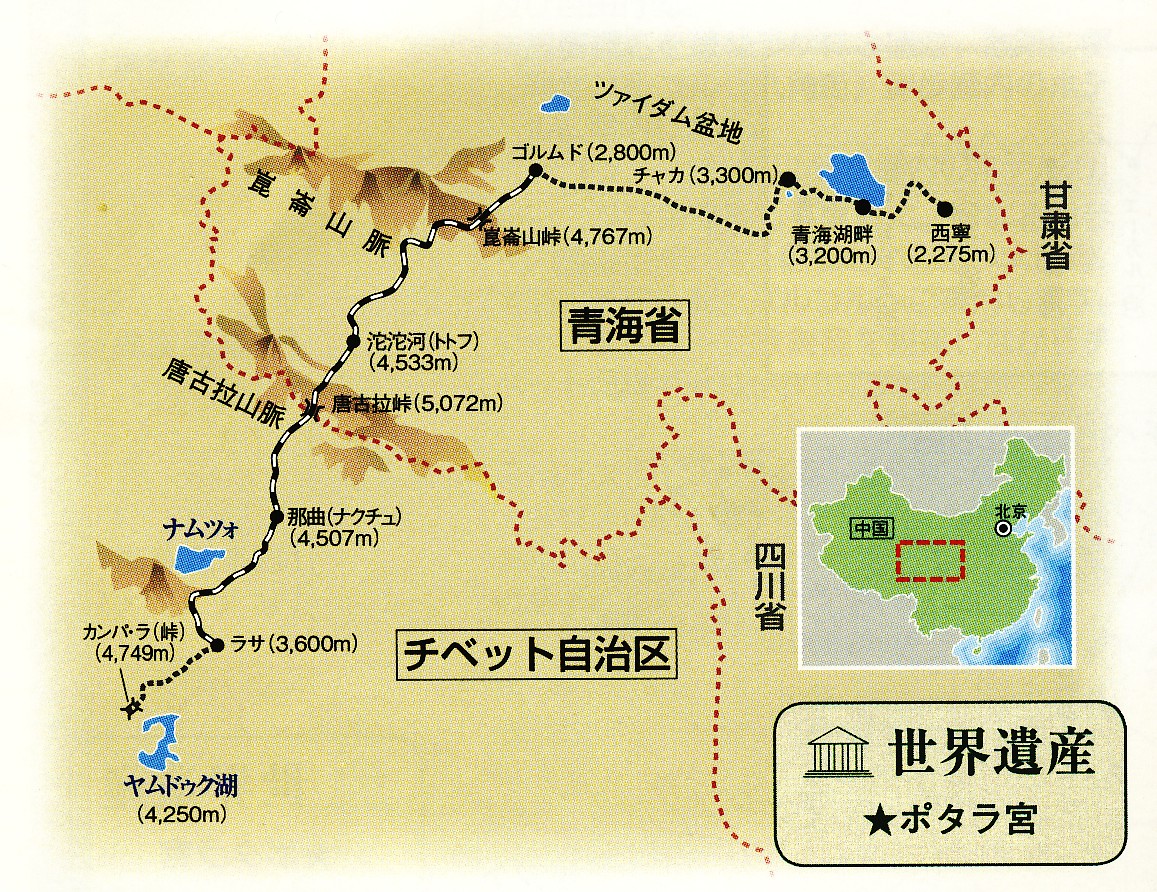

西遊旅行の企画ツアーで添乗員1名を含む23人のグループでした。成田発着組と関西発着組が中国広州で合流、1泊し翌日広州空港から西安経由で西寧へ、帰路はラサ・クンガ空港から重慶経由で広州へ、1泊し翌日日本に戻りました。

<チベットの歴史についての概略>

7世紀なかば(隋代)、チベットの古代王朝(ソンツェン・ガンポ)がチベット人居住領域を統一し(実質的なチベットの建国)、この国を「吐蕃」と呼んだ。この古代王朝は842年に崩壊したが、その後も中国の人々は、清朝の康煕年間(1720年代)ごろまで、この領域全体を吐蕃という呼称で総称し、あるいはこの領域を統治する勢力を吐蕃と称した。

おのソンツェン・ガンポ王に唐の皇族から嫁いだのが、後で出てくる文成公主であり(小昭寺を建立)、ネパールから嫁いだティツン王女(大昭寺を建立)です。

17世紀ごろ、清朝時代にタンラ山脈とディチュ河を結ぶ線より南側に位置する地域を、ダライ・ラマ5世を長としラサを本拠として1642年に成立したチベットの政府であるガンデンポタンの統治下に所属させ、これ以降、チベットのうちガンデンポタンの管轄下にある範囲が西蔵と称されるようになる。

1912年の清国の滅亡後、チベットのダライ・ラマ政権は完全な独立を模索した。

そのような中で、中華民国歴代政権は、実効支配が及ばず、実質上の独立国として存在していたチベットを「中国の一部分」だとする主張を行ってきた。

1949年に中華人民共和国を樹立した中国共産党は、「チベットは中国の一部分」として、チベット全土の「解放」を目指して1950年に中国人民解放軍による軍事行動を発動しチベットを軍事制圧し、17ヶ条協定により、チベット全域が中華人民共和国の実効統治下に組み入れられた。

チベット政府は辛亥革命以来、チベット全域の領有と統合を主張していたが、十七か条協定はガンデンポタンを「西蔵地方政府」と呼称している。すなわち、この協定は、チベット国そのものの独立性を否定するとともに、ガンデンポタンによる全チベットの統合をも拒否し、チベットの一部分「西蔵」の統治機関としての地位しかみとめないことを打ち出すものであった。

この協定では、ひきつづきガンデンポタンによる「西蔵」統治(ダライ・ラマが、宗教と政治の両方の指導者として戴く体制)の継続をみとめ、「西蔵」においては「改革を強要しない」ことを明示するものであったが、「西蔵」の領域の外部におかれたチベット東北部のアムド地方(青海省、甘粛省西南部、四川省西北部)や、チベット東部のカム地方東部(四川省西部、雲南省西北部)などでは、1955年、「民主改革」や「社会主義改造」が開始された。

清末以来、反清、反中闘争を続けてきたカム地方の人々は、翌1956年より武装蜂起を開始、一時的には中華人民共和国の軍事警察機関の一掃に成功する。チベット動乱の勃発である。カム人民の抗中蜂起に対し、中国人民解放軍はただちに反撃を開始、戦火を避ける民衆や敗走する抗中ゲリラたちは、雪崩をうって、まだガンデンポタンの統治下で平穏を保っていた「西蔵」へ逃げ込んだ。カム地方出身の抗中ゲリラたちは、この地で初めて統一組織「チュシガンドゥク」を結成、「西蔵」内の各地で人民解放軍の駐屯地や中華人民共和国の行政機関を襲撃する武力活動を展開した。

ダライ・ラマ14世は、このような情勢の悪化に対し、十七か条協定の枠組みを維持することで、かろうじて確保された「自治」をまもろうとつとめたが、1959年には事態は一層悪化、ダライ・ラマ14世は人民解放軍の拉致を予測し、ラサを脱出した。中国の国務院総理周恩来は「西蔵地方政府」の解散を布告、これに対しダライ・ラマ14世は、国境を越える直前に「チベット臨時政府」の樹立を宣言し、インドへと亡命した。中国によるチベット政府の行政機構や正規軍の解体と支配体制の樹立は1960年ごろまでにほぼ完了した。一方、カム地方の出身者を中心に結成された抗中ゲリラチュシ・ガンドゥクによる武力抵抗は、ネパール領のムスタンを拠点とし、そこからチベット各地に出撃する形で引き続き展開された。その後、抗中ゲリラはダライラマの玉音テープを携えたチベット亡命政府の使者の説得に応じて武装解除してムスタンより退去、抗中武力抵抗はここに終焉を迎えた。

チベット動乱にともない最高指導者ダライ・ラマ14世、政府ガンデンポタンのメンバーらをはじめ多くの僧侶や一般農牧民たちがインドなどに亡命、十数万人から成る亡命チベット人社会を形成するにいたる。このようななかにあって、1965年に、西蔵自治区が成立した。

その後は、チベット亡命政府と中国政府との間の闘争など、チベット独立運動の中でチベット問題はくすぶり続けている。

開発の進行と伝統文化

チベットには、青蔵鉄道が開通し、高速道路も建設され、中国政府は観光客の誘致を図っているが、文化の破壊が加速するとの懸念もある。

今回のラサ訪問で、チベット文化を感じるのは、ポタラ宮、ジョカン、デブン・ゴンパ、セラ・ゴンパそしてノルブリンカそしてバルコルとその周辺であり、ラサ駅周辺においては中国政府の開発が強く感じられた。

現在、カイラス山を通る自動車専用道路の建設や青蔵鉄道の延伸を中華人民共和国政府は計画しているが、信者は「聖地が破壊される」と主張して中止を求める国際的な運動を展開している。

- 西寧曹家堡空港からの始まり

この旅行は、高山病予防を考慮し、ゆっくりとラサに向かう工程をとりました。

この旅行は、高山病予防を考慮し、ゆっくりとラサに向かう工程をとりました。

まず、西寧から専用バスで青海湖へ、ここで1泊。そして青海湖から茶カ塩湖を経てゴルムドへ、西寧から青蔵公路(南路)800kmのバス移動でした。ゴルムドで1泊、翌早朝、青蔵鉄道に乗りラサを目指して14時間(1142km)の列車旅行となりました。大平原をひたすら走る、湖とヤクと羊の世界を見ながら、豊富な水系に感動しながら長江の源流のひとつである沱沱河を渡り、見たことのない真っ青な空を見上げ、世界一高いところを走る列車にのり、崑崙山脈、タングラ山脈、ニェンチェン・タンラ山脈をこえ、そして永久凍土のココシリ自然保護区を走り抜ける、まさに天空列車。

ラサに到着、ポタラ宮に代表される世界遺産を見学、ダライ・ラマの離宮を見学、街中でチベット族の生活を垣間み、チベット三大聖湖のひとつであるヤムドック湖をカンパ・ラ峠から眺めて,ラサ・クンガ空港から帰途となりました。

- 西寧からゴルムド/格麗木までのバス

西寧曹家堡空港(xining caojiabu jichang せいねいそうかほくうこう)から専用バスで青蔵公路を一路青海湖を目指して発車。

西寧から約100km、日月山口標高3520mの峠に日月亭(日亭と月亭の二つの亭)があります。7世紀の唐の時代にチベットの吐蕃に嫁ぐ文成公主が、ここから先は草原が続くチベットだと悲しみ、中国に別れを告げた場所と言われています。修復中でしたが見学はできました。小さな土産物屋やヤクと一緒に写真を、と言ってくるおじさんたちがいました。

青海湖への途中、道端で蜂蜜を売っている店がたくさんありました。菜の花の蜂蜜とのことで、1kgで160元(約2500円)でした。少しなめてみましたが、おいしかったです。

14時ごろに西寧を出発、ホテルのある青海湖に到着したのは19時ごろ、少し休憩、散歩して遅い夕食となりました。中国は東西に大きい国でありながら時差はありません。夜9時ごろまで明るかったです。日の出は6時半ごろでした。

14時ごろに西寧を出発、ホテルのある青海湖に到着したのは19時ごろ、少し休憩、散歩して遅い夕食となりました。中国は東西に大きい国でありながら時差はありません。夜9時ごろまで明るかったです。日の出は6時半ごろでした。

青海湖は中国最大の湖であり、地球上でも米国ユタ州のグレートソルト湖に次いで2番目に大きな内陸塩湖です。

青蔵高原北東部に位置し、 面積5,694平方キロ、周囲360キロもある。しかも、青海湖は海抜3,205メートルの高地にあり、周囲から大小23の河川が流入している。湖水は平均水深約19メートル、最大水深28メートル、蓄水量1050億立方メートルと巨大である。

青海湖には1960年代、108の河川が湖に流入していたが、2005年現在、湖に流入する河口部の85%は干上がっている。湖の水位も徐々に低下しており、生態学的な危機にさらされている。原因は周辺の過剰放牧、土地の開拓、その他の自然要因と考えられている。おそらく地球温暖化も水位低下の遠因にあると思える。その後、中国政府は膨大な人員と費用を投入し、水位が下降しないよう尽力しているという。2004年以来、青海湖の水面は拡大しつつあり、2006年には88平方キロに拡大され、翌2007年には130平方キロにまで拡大している、という中国の報道です。

西寧からの青蔵公路沿いではたくさんのヤクや羊、ラクダが放牧されていました。私たちのバスはヤクの横断によっては行く手を遮られることもありました。

西寧からの青蔵公路沿いではたくさんのヤクや羊、ラクダが放牧されていました。私たちのバスはヤクの横断によっては行く手を遮られることもありました。

ここは橡皮山 3817mで西寧⇔ゴルムド間の最高地点です。

湿地や大小の川がありました。想像以上に水が豊富です、なぜでしょう。

茶カ塩湖、湖と塩で作った造形があるだけでした。

湖全体が塩、塩、塩・・・との事ですが。なめてみましたが塩っ辛い。手をつけると、すぐに乾燥して手が真っ白になりました。埋蔵量は4億5千万トン。これは中国人の450年分の使用量に相当し、世界中の人間の75年分の使用量に相当するという記事がありました。

国営の塩工場があり、遥か向こうから掘り出した塩をトロッコで運搬しています。観光用のトロッコもありましたが、乗りたかった。

茶カ塩湖、湖と塩で作った造形があるだけでした。

湖全体が塩、塩、塩・・・との事ですが。なめてみましたが塩っ辛い。手をつけると、すぐに乾燥して手が真っ白になりました。埋蔵量は4億5千万トン。これは中国人の450年分の使用量に相当し、世界中の人間の75年分の使用量に相当するという記事がありました。

国営の塩工場があり、遥か向こうから掘り出した塩をトロッコで運搬しています。観光用のトロッコもありましたが、乗りたかった。

遠くに見えるのは、明日青蔵鉄道で超える崑崙山脈です。

遠くに見えるのは、明日青蔵鉄道で超える崑崙山脈です。

ひつじ、ヤク、ラクダがたくさん放牧されています。

ひつじ、ヤク、ラクダがたくさん放牧されています。

左の写真の草花ですが、中国名で狼毒花(俗称:饅頭花)、毒をもっているとのことで、動物はこれを食べません、知っているのですネ。たくさん咲いていました。

ツアーのおばさんがバスの中に持って入ろうとしましたが、運転手からストップがかかりました。

- ゴルムド/格麗木(2800m)からラサ/拉薩(3600m)への鉄道の旅

さて待ちに待った青蔵鉄道、モーニングコール夜中3時、列車出発:4時42分。広州発の列車T265号、満員、列車はゆっくりと動き出しました。

標高が上がるにつれて段々と頂きに万年雪を抱いた連峰が見えてきます。崑崙山脈です。中国の古典「封神演義」で仙人の住む聖なる山としてえがかれています。玉珠蜂駅(4195m)の真後ろにそびえる玉珠蜂(6178m)が迫ってきます。山間には氷河も見られます。 標高が上がるにつれて段々と頂きに万年雪を抱いた連峰が見えてきます。崑崙山脈です。中国の古典「封神演義」で仙人の住む聖なる山としてえがかれています。玉珠蜂駅(4195m)の真後ろにそびえる玉珠蜂(6178m)が迫ってきます。山間には氷河も見られます。

この後、山脈の景色を眺めながら、文成公主も通った青蔵公路と並走しながら、朝食です。朝粥と焼きそば、目玉焼きでした。

長江の源流のひとつである沱沱河(標高4533m)を渡ります。

長江の源流のひとつである沱沱河(標高4533m)を渡ります。

いくつもの川を見ました。標高の高い所で、しかも大平原、なぜこのように水が豊富なのでしょうか。

広大な青蔵高原の中に遊牧して生活するチベット族の村落や放牧されているヤクや羊の姿などを見ることが出来ます。

広大な青蔵高原の中に遊牧して生活するチベット族の村落や放牧されているヤクや羊の姿などを見ることが出来ます。

絶滅危惧種に指定されているチベットカモシカが生息するココシリ自然保護区を見ながら標高をあげていきます。

青蔵鉄道は550キロに達する永久凍土地帯を走ります。季節ごとに凍決と融解を繰り返す地域では、地中深くまで基礎杭を打ち込み、高架として地表から浮かせる工法を採ったほか、線路が直接地表に敷設される永久凍土区間では、地中温度の上昇を防ぐため、冷媒としてアンモニアを封入した金属製の放熱杭が軌道に沿って多数建植されている。

青蔵鉄道は550キロに達する永久凍土地帯を走ります。季節ごとに凍決と融解を繰り返す地域では、地中深くまで基礎杭を打ち込み、高架として地表から浮かせる工法を採ったほか、線路が直接地表に敷設される永久凍土区間では、地中温度の上昇を防ぐため、冷媒としてアンモニアを封入した金属製の放熱杭が軌道に沿って多数建植されている。

青蔵鉄道の世界一のいくつか

1.世界最高の海抜を通る タングラ峠 (5072m)

2.世界最高所の高原凍土トンネル 風火山トンネル (4905m)

3.世界最長の高原凍土トンネル 崑崙山トンネル 全長 (1686m)

4.世界最高海抜の列車駅 タングラ駅 (5068m) 等々

世界最高の海抜を通る タングラ峠/唐古拉峠 (5072m) にある記念碑 ⇒⇒

世界最高の海抜を通る タングラ峠/唐古拉峠 (5072m) にある記念碑 ⇒⇒

唯一ホームに降りられる停車駅那曲駅(4513m)で一息、すぐに発車のベル。

ひたすら草原を走り、ピラミッドのような山頂をもつ雪山 サムディン・カンサン蜂(6590m)が見えてきました。

そして青蔵鉄道のクライマックス"ニンチェン・タンラ山脈" 残念ながら雲がかかっておりよく見えませんでした。

写真を撮って良いですか、と聞くと、にっこり笑ってVサイン。

写真を撮って良いですか、と聞くと、にっこり笑ってVサイン。

18時48分、定刻より10分早くラサ駅に到着。ゴルムドからの14時間の列車の旅が終了。到着直前に列車の窓からポタラ宮が見えました。ラサ駅はポタラ宮をイメージして造られたとか。

18時48分、定刻より10分早くラサ駅に到着。ゴルムドからの14時間の列車の旅が終了。到着直前に列車の窓からポタラ宮が見えました。ラサ駅はポタラ宮をイメージして造られたとか。

アメリカゼネラル・エレクトリック社製の新鋭NJ2型、全線非電化のため、このディーゼル機関車が全列車の牽引にあたります。

アメリカゼネラル・エレクトリック社製の新鋭NJ2型、全線非電化のため、このディーゼル機関車が全列車の牽引にあたります。

表記は、チベット語、中国語、英語で記載されていました。 ⇒⇒

- ラサ/拉薩の町

ラサは、チベット族エリアと漢族エリアに分かれていて、お互いの町並みは別の町かと思えるくらい異なります。

漢族エリアは、近代的な建物が立ち並んでいますが、チベット族エリアは、ほとんどが白く塗られたチベット様式の家屋で、ジョカンを目指して巡礼に来ている人達で賑わっていました。

ホテルの前の通りである北京東路と林廓東路の交差点にいると、右手でマニ車を回しながら左手に数珠をもってお祈りしながら歩くチベット人を多く見かけました。よく見ているとジョカンを中心に右回りで歩いています。

ホテルの前の通りである北京東路と林廓東路の交差点にいると、右手でマニ車を回しながら左手に数珠をもってお祈りしながら歩くチベット人を多く見かけました。よく見ているとジョカンを中心に右回りで歩いています。

チベット仏教は右回りが基本です。

バルコルとはジョカン(大昭寺)のまわりをぐるりと巡る道のことで、日中、衣類や日用品等の生活必需品、土産物、灯明用バターやマニ車等の仏具を扱った多くの店がオープンしています。またバルコルは地方から巡礼に来た人々の巡礼道でもあり、マニ車を回しながらコルラしている人が多数いました。

バルコルとはジョカン(大昭寺)のまわりをぐるりと巡る道のことで、日中、衣類や日用品等の生活必需品、土産物、灯明用バターやマニ車等の仏具を扱った多くの店がオープンしています。またバルコルは地方から巡礼に来た人々の巡礼道でもあり、マニ車を回しながらコルラしている人が多数いました。

コルラとは、聖地(ジョカン)を周回する巡礼路(バルコル)を祈りながら(マニ車を手に持って時計回りに回しながら)歩くこと。必ず時計回りで、五体投地しながら進む人も多い。セラ寺のチョルテンでも大勢の人がコルラしていました。

オム・マニ・ペメ・フム・・・人々がよく唱える真言、日本の「南無阿弥陀仏」と同じように使われています。

夕食レストランの真向かいに出ていたアクセサリー等の土産物売りのおばさんでチベット人。何やら話しかけてくるのでしばらく相手になっていました。結局、腕輪とペンダントトップを買ってしまいました、約1000円。まあまあ面白かった。

夕食レストランの真向かいに出ていたアクセサリー等の土産物売りのおばさんでチベット人。何やら話しかけてくるのでしばらく相手になっていました。結局、腕輪とペンダントトップを買ってしまいました、約1000円。まあまあ面白かった。

最初は写真はダメ、と言っていたが、最後はまあまあ。

すると隣の隣の店のおばさんや寄ってきて、手を引っ張っていくので、また買わされると思い早々に逃げ帰りました。

デプン・ゴンパを下りてきたところの交差点で3頭の牛が我関せずと堂々と歩いています。飼い主は何処に!

デプン・ゴンパを下りてきたところの交差点で3頭の牛が我関せずと堂々と歩いています。飼い主は何処に!

右の写真は、漢族エリアにある豪華ホテル雅汀舎麗花園酒店の前の道路、近代的な道路風景。

チベット仏教について一言

チベットで信仰されている宗教は、ヒンズー教の影響を受けているもののインド直伝の大乗仏教(後期密教)です。そして仏教はチベット全土に浸透し、現在では仏教が生活の根幹をなし日常的なものになっています。

現在のチベット仏教には、大きくゲルク派、ニンマ派、サキャ派、カギュ派が4大宗派と呼ばれています。

◇ゲルク派

1409年にツォンカバがガンデン・ゴンパを建立して起こした宗派。チベット仏教の最大の宗派で、ダライ・ラマもゲルク派。今回訪問したセラ・ゴンパ、デプン・ゴンパがこの宗派に属します。

◇ニンマ派

8世紀にインド僧のパドマサンバヴァ(グル・リンポチェ)が起こした宗派、もっとも古い。吐藩王朝期の仏教の伝統を受け継いでいる。山南地区ダナンのミンドゥリン・ゴンパ等があります。

◇サキャ派

吐藩王朝の名家クン氏の末裔クンチョク・ゲルボが1073年にツアン地区のサキャにサキャ・ゴンパを建立したことに始まります。サキャが中心ですが、青海省玉樹にもジェグ寺という大きいお寺があります。寺院は、赤銅色に白と黒のストライプが施されているのですぐわかる、との事です。

◇カギュ派

11世紀頃、インドに留学した訳経官マルバが興したとされる宗派、その弟子のミラレバは吟遊詩人として名高く、チベットでは人気のある人物の一人。

デプン・ゴンパ/哲蚌寺

1416年にツォンカバの弟子であるジャムヤン・ジュチェにより創建されたグルク派六大寺院最大の寺院です。現在のデプン・ゴンパは、ツォクチェン(大集会殿)、ガンデン・ポタン(寝殿)、4つのタツァン(学堂)、50以上のカンツァン(僧坊)で構成されている、中心は3階建てのツォクチェン(大集会殿)です。

1416年にツォンカバの弟子であるジャムヤン・ジュチェにより創建されたグルク派六大寺院最大の寺院です。現在のデプン・ゴンパは、ツォクチェン(大集会殿)、ガンデン・ポタン(寝殿)、4つのタツァン(学堂)、50以上のカンツァン(僧坊)で構成されている、中心は3階建てのツォクチェン(大集会殿)です。

ツォクチェン(大集会殿)の1階はダライ・ラマ3世と4世の霊塔がある。2階は経蔵等があります。

ガンデン・ポタン(寝殿)はダライ・ラマ5世の寝室だったところ。

お寺には、必ずこのようにお経の入ったマニ車が置かれている。1回まわすと1回お経を読んだことになる、と信じています。

お寺には、必ずこのようにお経の入ったマニ車が置かれている。1回まわすと1回お経を読んだことになる、と信じています。

今のなお、岩の間に移り住み修行を続ける修行僧がたくさんいるとの事。マニ石といって石にお経や仏橡を描いている。

今のなお、岩の間に移り住み修行を続ける修行僧がたくさんいるとの事。マニ石といって石にお経や仏橡を描いている。

参道で香草を売っている親子。写真右の炉で燃やし、白い煙が立ち込めている。⇒⇒

参道で香草を売っている親子。写真右の炉で燃やし、白い煙が立ち込めている。⇒⇒

ポタラ宮/布達拉宮

ラサの象徴であるポタラ宮は、ラサ市街地西部にあるマルポ・リ(チベット語で赤い山を意味する)の南斜面に建つダライラマの宮殿で、その規模は高さ115m、東西360m、南北300m、総面積41km2にも及ぶ。

ラサの象徴であるポタラ宮は、ラサ市街地西部にあるマルポ・リ(チベット語で赤い山を意味する)の南斜面に建つダライラマの宮殿で、その規模は高さ115m、東西360m、南北300m、総面積41km2にも及ぶ。

ポタラ宮の建設は、吐蕃王朝が都をラサに移した7世紀に始まったといわれ、本格的な建設はダライ・ラマ5世がチベットの政教両面の権力を握った17世紀中期から。すべてが完成したのは、ダライ・ラマが没してから10年以上も経った1695年です。これ以降1959年3月にダライ・ラマ14世がインドに亡命するまで約300年にわたり、ポタラ宮はチベットの聖俗両界の中心地でした。

ポタラ宮は、ダライ・ラマ5世の建立した白宮と彼の死後、摂政のサンギェ・ギャンツォが中心となって造営した紅宮をメインとする複合建築物で、その内部は迷路のように入り組んでいます。

写真の白宮は、ダライ・ラマの住居であると同時に政治を執り行う場所でもありました。ここには、文成公主の嫁入りの壁画があります。

写真の白宮は、ダライ・ラマの住居であると同時に政治を執り行う場所でもありました。ここには、文成公主の嫁入りの壁画があります。

これに対し紅宮は、歴代ダライ・ラマの霊塔など宗教的な部屋が多くおかれ、聖の中心となっていました。時輪殿にあるチベット密教最高の奥義とされるカーラチャングラの立体曼陀羅は見もの。

ポタラ宮の見学には、この階段を30分ほどかけて登っていかなければならなりません。高地のため時間をかけてゆっくりとです。

ポタラ宮の見学には、この階段を30分ほどかけて登っていかなければならなりません。高地のため時間をかけてゆっくりとです。

初めて見るこの青空、肌を刺すような強い日差し、暑さは感じましたがカラッとしていました。

ジョカン/大昭寺

ラサの旧市街地区の中心にある7世紀中期に創建された吐蕃時代の寺院で、ソンツェン・ガンポ王の死後その菩提寺として建立された。釈迦堂には、ネパールから嫁いできたティツン王女が持参した十一面観音像と唐から嫁いできた文成公主が持参した釈迦牟尼像(当初ラモチェ/小昭寺に祀られていた)があわせて祀られています。このことから、2人の王妃が協力して建立したのもと考えられます。

ラサの旧市街地区の中心にある7世紀中期に創建された吐蕃時代の寺院で、ソンツェン・ガンポ王の死後その菩提寺として建立された。釈迦堂には、ネパールから嫁いできたティツン王女が持参した十一面観音像と唐から嫁いできた文成公主が持参した釈迦牟尼像(当初ラモチェ/小昭寺に祀られていた)があわせて祀られています。このことから、2人の王妃が協力して建立したのもと考えられます。

またこの3人の並んだ像もありました。

ジョカンのメインになっている釈迦堂の前ではチベット巡礼者が台座に頭を押し付けるものや五体投地をするものでごった返していました。

3階からは、ポタラ宮(右上)などラサ市内が一望できます。

3階からは、ポタラ宮(右上)などラサ市内が一望できます。

写真の手前(下)が大昭寺の正門にあたります。正門の凹部は、巡礼者が五体投地を行う場所になっており、そこの石畳は摩耗でつるつるになっています。この日も大勢の人が五体投地をしていました。

また、ここには釈迦の髪から生じたといわれる柳の木(上の写真の左の木)、18世紀に流行した天然痘が二度と流行しないようにと建てられた痘痕碑、821年に唐と和平を結んだ時に建てられた唐蕃会盟碑もありました。

大昭寺周囲をコルラしている人を眺めていて、チベット人の親子を見つけました。かわいい子でした。

大昭寺周囲をコルラしている人を眺めていて、チベット人の親子を見つけました。かわいい子でした。

3回コルラしました。夕方になると多くなるようです。

ジョカンはチベット人の心の中心である、との事です。

セラ・ゴンパ/色拉寺

ラサの中心地から北、セラ・ウツェ山の麓に建つ。1419年の創建されたゲルク派の大寺院で、現在ツォクチェン(大集会殿)、チェ、メ、ンガバの3つのタクツァン(学堂)、30のカンツァン(僧坊)等で構成されています。

日本人の河口慧海や多田等観もここでチベット仏教を学ぶびました。また、多くの僧侶が独特のジェスチャーで問答修行をしている、機会があれば見てみたいのもです。

ラサの中心地から北、セラ・ウツェ山の麓に建つ。1419年の創建されたゲルク派の大寺院で、現在ツォクチェン(大集会殿)、チェ、メ、ンガバの3つのタクツァン(学堂)、30のカンツァン(僧坊)等で構成されています。

日本人の河口慧海や多田等観もここでチベット仏教を学ぶびました。また、多くの僧侶が独特のジェスチャーで問答修行をしている、機会があれば見てみたいのもです。

砂マンダラです、色とりどりの砂をもって曼荼羅として仕上げています。高い所で約5cm、2週間くらいで仕上げるそうです。チベットの来て3種類のマンダラを見ました。セラゴンパの砂マンダラ、ポタラ宮の立体曼陀羅、そして絵画マンダラ。

砂マンダラです、色とりどりの砂をもって曼荼羅として仕上げています。高い所で約5cm、2週間くらいで仕上げるそうです。チベットの来て3種類のマンダラを見ました。セラゴンパの砂マンダラ、ポタラ宮の立体曼陀羅、そして絵画マンダラ。

気軽に写真に応じてくれました。尼さんです。

気軽に写真に応じてくれました。尼さんです。

ノルブリンカ/羅布林カ

ダライ・ラマ7世が1740年代に造営を始めたもので、チベット歴の4月から9月までの間、ダライ・ラマの夏の離宮として使用されていました。歴代のダライ・ラマが建てたいくつもの離宮があります。

ダライ・ラマ7世が1740年代に造営を始めたもので、チベット歴の4月から9月までの間、ダライ・ラマの夏の離宮として使用されていました。歴代のダライ・ラマが建てたいくつもの離宮があります。

正門周辺はきれいに整備されており市民の憩いの場となっています。

チベット語で永劫普遍の宮殿を意味するタクテン・ミギュ・ポタンは1956年に完成した離宮で、ダライ・ラマ14世が実際に生活していた所です。

チベット語で永劫普遍の宮殿を意味するタクテン・ミギュ・ポタンは1956年に完成した離宮で、ダライ・ラマ14世が実際に生活していた所です。

ヤムドク湖

仏旗(タルチョ)がはためくカンパ峠(4,749m)からは、聖なるヤムドク湖がヒマラヤの峰々をバックにして青く美しい姿が望めます。

仏旗(タルチョ)がはためくカンパ峠(4,749m)からは、聖なるヤムドク湖がヒマラヤの峰々をバックにして青く美しい姿が望めます。

ヤクにまたがってヤムドウ湖をバックに写真。。。5元でした。

標高4,250mにあるこのヤムドゥク湖は、ナムツォ湖、西チベットのマナサロワール湖とともにチベット仏教3大聖湖のひとつに数えらる重要な巡礼地です。ヤムドゥク湖は、チベット語で「高原牧場にあるトルコ石の湖」を意味し、空の青さ、ヒマラヤ山脈の雪の白さを対比する中で素晴らしい眺めでした。

標高4,250mにあるこのヤムドゥク湖は、ナムツォ湖、西チベットのマナサロワール湖とともにチベット仏教3大聖湖のひとつに数えらる重要な巡礼地です。ヤムドゥク湖は、チベット語で「高原牧場にあるトルコ石の湖」を意味し、空の青さ、ヒマラヤ山脈の雪の白さを対比する中で素晴らしい眺めでした。

カンパ・ラ峠へ行く途中で出会ったチベット人。

カンパ・ラ峠へ行く途中で出会ったチベット人。

左下は、ラサのチベット人スルーガイドのドルジェさん。懇切丁寧にチベット仏教、チベット文化について説明してくれました。話の端々に、中国に対する反感を感じました。

水葬の場所、死人を切り刻み川に流すそうです。

水葬の場所、死人を切り刻み川に流すそうです。

茶カ塩湖からゴルムドへの途中、鳥葬の場所もありました。ここでも死体を切り刻み石の上の置くそうです。2時間位できれいになくなる、との事でした。

- 高山病

チベット旅行への旅行は高山病対策が必要とのことで、少し調べました。

高山病とは、低酸素状態に置かれたときに発生する症候群です。

高山では空気が地上と比べて薄いため、概ね2400m 以上の高山に登り酸欠状態に陥った場合に、さまざまな症状が現れます。 主な症状は、頭痛、吐気、眠気(めまい)です。他に、手足のむくみ、睡眠障害、運動失調などが現れることもあります。低酸素状態において数時間で発症し、一般には1日後〜数日後には自然消失します。しかし、重症の場合は高地脳浮腫や高地肺水腫を起こし、死に至ることもあるそうです。

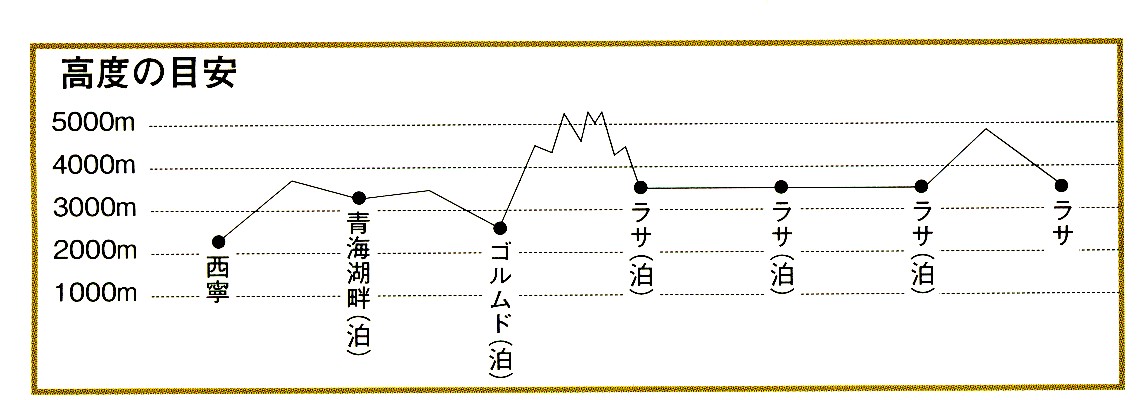

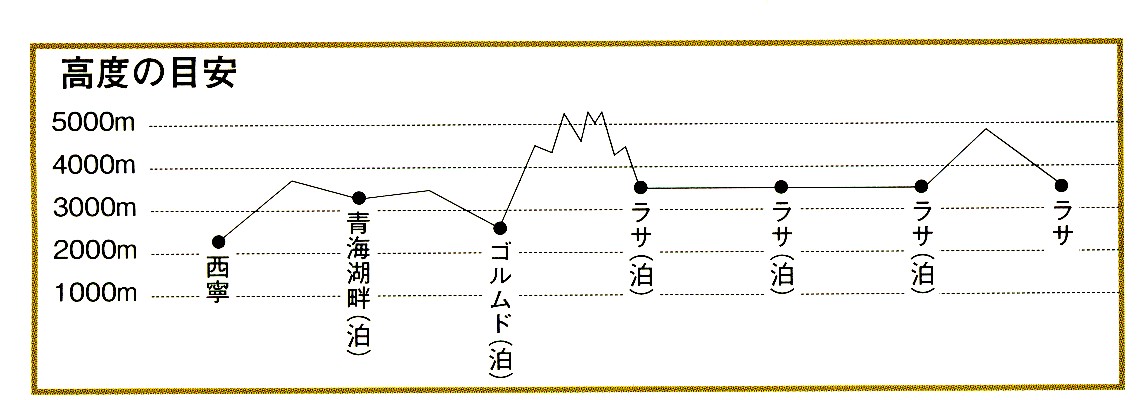

今回の旅行の高度の変化が左のグラフです。

今回の旅行の高度の変化が左のグラフです。

高山病については、毎日の心拍数と血中飽和酸素濃度(SPO2)を測定し、客観的に高山病の症状を判断するとのことでした。

おおよその判断基準は、

◆SPO2が69以下の数値になった場合〜酸素の供給を開始

◆SPO2が64以下の数値になった場合〜即座に最寄りの病院にて入院治療、酸素吸入

私のSPO2は約85で、まあまあ平均値とのことで、若干の頭痛があった程度で特に問題は出ませんでしたが、心拍数が高いのが気になりました。

詳細データ

- おわりに

日本からの添乗員と西寧からラサを離れるまでの中国人ガイド邱燕雲さん。お世話になりました。

日本からの添乗員と西寧からラサを離れるまでの中国人ガイド邱燕雲さん。お世話になりました。

高山病を心配しながらもなんとかチベット旅行を楽しむことが出来ました。チベット仏教あるいはチベット文化というものを目の当たりにし大きい感動を得ました。五体投地、話には聞いていましたが実際に見たのは初めて、日常生活の中に入っているチベット仏教において日本との違いを感じました。

空の青さ、日本にはありません。肌を刺すような太陽の光、しかし、じめじめした暑さはありませんでした。残念なのは、夜の星を見なかったことです。さぞきれいだったと思います。

一方、チベット族の漢族あるいは中国政府との対立も感じました。チベット文化圏が縮小していくのを感じました。

もう一度行きたいところです。

謝謝大家(ありがとう)

|

この旅行は、広瀬さんの友人である垣本さんからの提案で、3人で旅行する予定でした。しかし、高山病に注意を払わなければならないことから広瀬さんにドクターストップがかかり、垣本さまと池上の2人の旅行となりました。

この旅行は、広瀬さんの友人である垣本さんからの提案で、3人で旅行する予定でした。しかし、高山病に注意を払わなければならないことから広瀬さんにドクターストップがかかり、垣本さまと池上の2人の旅行となりました。 この旅行は、高山病予防を考慮し、ゆっくりとラサに向かう工程をとりました。

この旅行は、高山病予防を考慮し、ゆっくりとラサに向かう工程をとりました。

14時ごろに西寧を出発、ホテルのある青海湖に到着したのは19時ごろ、少し休憩、散歩して遅い夕食となりました。中国は東西に大きい国でありながら時差はありません。夜9時ごろまで明るかったです。日の出は6時半ごろでした。

14時ごろに西寧を出発、ホテルのある青海湖に到着したのは19時ごろ、少し休憩、散歩して遅い夕食となりました。中国は東西に大きい国でありながら時差はありません。夜9時ごろまで明るかったです。日の出は6時半ごろでした。 西寧からの青蔵公路沿いではたくさんのヤクや羊、ラクダが放牧されていました。私たちのバスはヤクの横断によっては行く手を遮られることもありました。

西寧からの青蔵公路沿いではたくさんのヤクや羊、ラクダが放牧されていました。私たちのバスはヤクの横断によっては行く手を遮られることもありました。 茶カ塩湖、湖と塩で作った造形があるだけでした。

湖全体が塩、塩、塩・・・との事ですが。なめてみましたが塩っ辛い。手をつけると、すぐに乾燥して手が真っ白になりました。埋蔵量は4億5千万トン。これは中国人の450年分の使用量に相当し、世界中の人間の75年分の使用量に相当するという記事がありました。

国営の塩工場があり、遥か向こうから掘り出した塩をトロッコで運搬しています。観光用のトロッコもありましたが、乗りたかった。

茶カ塩湖、湖と塩で作った造形があるだけでした。

湖全体が塩、塩、塩・・・との事ですが。なめてみましたが塩っ辛い。手をつけると、すぐに乾燥して手が真っ白になりました。埋蔵量は4億5千万トン。これは中国人の450年分の使用量に相当し、世界中の人間の75年分の使用量に相当するという記事がありました。

国営の塩工場があり、遥か向こうから掘り出した塩をトロッコで運搬しています。観光用のトロッコもありましたが、乗りたかった。  遠くに見えるのは、明日青蔵鉄道で超える崑崙山脈です。

遠くに見えるのは、明日青蔵鉄道で超える崑崙山脈です。

ひつじ、ヤク、ラクダがたくさん放牧されています。

ひつじ、ヤク、ラクダがたくさん放牧されています。

標高が上がるにつれて段々と頂きに万年雪を抱いた連峰が見えてきます。崑崙山脈です。中国の古典「封神演義」で仙人の住む聖なる山としてえがかれています。玉珠蜂駅(4195m)の真後ろにそびえる玉珠蜂(6178m)が迫ってきます。山間には氷河も見られます。

標高が上がるにつれて段々と頂きに万年雪を抱いた連峰が見えてきます。崑崙山脈です。中国の古典「封神演義」で仙人の住む聖なる山としてえがかれています。玉珠蜂駅(4195m)の真後ろにそびえる玉珠蜂(6178m)が迫ってきます。山間には氷河も見られます。

長江の源流のひとつである沱沱河(標高4533m)を渡ります。

長江の源流のひとつである沱沱河(標高4533m)を渡ります。 広大な青蔵高原の中に遊牧して生活するチベット族の村落や放牧されているヤクや羊の姿などを見ることが出来ます。

広大な青蔵高原の中に遊牧して生活するチベット族の村落や放牧されているヤクや羊の姿などを見ることが出来ます。 青蔵鉄道は550キロに達する永久凍土地帯を走ります。季節ごとに凍決と融解を繰り返す地域では、地中深くまで基礎杭を打ち込み、高架として地表から浮かせる工法を採ったほか、線路が直接地表に敷設される永久凍土区間では、地中温度の上昇を防ぐため、冷媒としてアンモニアを封入した金属製の放熱杭が軌道に沿って多数建植されている。

青蔵鉄道は550キロに達する永久凍土地帯を走ります。季節ごとに凍決と融解を繰り返す地域では、地中深くまで基礎杭を打ち込み、高架として地表から浮かせる工法を採ったほか、線路が直接地表に敷設される永久凍土区間では、地中温度の上昇を防ぐため、冷媒としてアンモニアを封入した金属製の放熱杭が軌道に沿って多数建植されている。

世界最高の海抜を通る タングラ峠/唐古拉峠 (5072m) にある記念碑 ⇒⇒

世界最高の海抜を通る タングラ峠/唐古拉峠 (5072m) にある記念碑 ⇒⇒ 写真を撮って良いですか、と聞くと、にっこり笑ってVサイン。

写真を撮って良いですか、と聞くと、にっこり笑ってVサイン。

18時48分、定刻より10分早くラサ駅に到着。ゴルムドからの14時間の列車の旅が終了。到着直前に列車の窓からポタラ宮が見えました。ラサ駅はポタラ宮をイメージして造られたとか。

18時48分、定刻より10分早くラサ駅に到着。ゴルムドからの14時間の列車の旅が終了。到着直前に列車の窓からポタラ宮が見えました。ラサ駅はポタラ宮をイメージして造られたとか。

アメリカゼネラル・エレクトリック社製の新鋭NJ2型、全線非電化のため、このディーゼル機関車が全列車の牽引にあたります。

アメリカゼネラル・エレクトリック社製の新鋭NJ2型、全線非電化のため、このディーゼル機関車が全列車の牽引にあたります。 ホテルの前の通りである北京東路と林廓東路の交差点にいると、右手でマニ車を回しながら左手に数珠をもってお祈りしながら歩くチベット人を多く見かけました。よく見ているとジョカンを中心に右回りで歩いています。

ホテルの前の通りである北京東路と林廓東路の交差点にいると、右手でマニ車を回しながら左手に数珠をもってお祈りしながら歩くチベット人を多く見かけました。よく見ているとジョカンを中心に右回りで歩いています。

バルコルとはジョカン(大昭寺)のまわりをぐるりと巡る道のことで、日中、衣類や日用品等の生活必需品、土産物、灯明用バターやマニ車等の仏具を扱った多くの店がオープンしています。またバルコルは地方から巡礼に来た人々の巡礼道でもあり、マニ車を回しながらコルラしている人が多数いました。

バルコルとはジョカン(大昭寺)のまわりをぐるりと巡る道のことで、日中、衣類や日用品等の生活必需品、土産物、灯明用バターやマニ車等の仏具を扱った多くの店がオープンしています。またバルコルは地方から巡礼に来た人々の巡礼道でもあり、マニ車を回しながらコルラしている人が多数いました。 夕食レストランの真向かいに出ていたアクセサリー等の土産物売りのおばさんでチベット人。何やら話しかけてくるのでしばらく相手になっていました。結局、腕輪とペンダントトップを買ってしまいました、約1000円。まあまあ面白かった。

夕食レストランの真向かいに出ていたアクセサリー等の土産物売りのおばさんでチベット人。何やら話しかけてくるのでしばらく相手になっていました。結局、腕輪とペンダントトップを買ってしまいました、約1000円。まあまあ面白かった。 デプン・ゴンパを下りてきたところの交差点で3頭の牛が我関せずと堂々と歩いています。飼い主は何処に!

デプン・ゴンパを下りてきたところの交差点で3頭の牛が我関せずと堂々と歩いています。飼い主は何処に!

1416年にツォンカバの弟子であるジャムヤン・ジュチェにより創建されたグルク派六大寺院最大の寺院です。現在のデプン・ゴンパは、ツォクチェン(大集会殿)、ガンデン・ポタン(寝殿)、4つのタツァン(学堂)、50以上のカンツァン(僧坊)で構成されている、中心は3階建てのツォクチェン(大集会殿)です。

1416年にツォンカバの弟子であるジャムヤン・ジュチェにより創建されたグルク派六大寺院最大の寺院です。現在のデプン・ゴンパは、ツォクチェン(大集会殿)、ガンデン・ポタン(寝殿)、4つのタツァン(学堂)、50以上のカンツァン(僧坊)で構成されている、中心は3階建てのツォクチェン(大集会殿)です。 お寺には、必ずこのようにお経の入ったマニ車が置かれている。1回まわすと1回お経を読んだことになる、と信じています。

お寺には、必ずこのようにお経の入ったマニ車が置かれている。1回まわすと1回お経を読んだことになる、と信じています。

今のなお、岩の間に移り住み修行を続ける修行僧がたくさんいるとの事。マニ石といって石にお経や仏橡を描いている。

今のなお、岩の間に移り住み修行を続ける修行僧がたくさんいるとの事。マニ石といって石にお経や仏橡を描いている。 参道で香草を売っている親子。写真右の炉で燃やし、白い煙が立ち込めている。⇒⇒

参道で香草を売っている親子。写真右の炉で燃やし、白い煙が立ち込めている。⇒⇒

ラサの象徴であるポタラ宮は、ラサ市街地西部にあるマルポ・リ(チベット語で赤い山を意味する)の南斜面に建つダライラマの宮殿で、その規模は高さ115m、東西360m、南北300m、総面積41km2にも及ぶ。

ラサの象徴であるポタラ宮は、ラサ市街地西部にあるマルポ・リ(チベット語で赤い山を意味する)の南斜面に建つダライラマの宮殿で、その規模は高さ115m、東西360m、南北300m、総面積41km2にも及ぶ。 写真の白宮は、ダライ・ラマの住居であると同時に政治を執り行う場所でもありました。ここには、文成公主の嫁入りの壁画があります。

写真の白宮は、ダライ・ラマの住居であると同時に政治を執り行う場所でもありました。ここには、文成公主の嫁入りの壁画があります。 ポタラ宮の見学には、この階段を30分ほどかけて登っていかなければならなりません。高地のため時間をかけてゆっくりとです。

ポタラ宮の見学には、この階段を30分ほどかけて登っていかなければならなりません。高地のため時間をかけてゆっくりとです。 ラサの旧市街地区の中心にある7世紀中期に創建された吐蕃時代の寺院で、ソンツェン・ガンポ王の死後その菩提寺として建立された。釈迦堂には、ネパールから嫁いできたティツン王女が持参した十一面観音像と唐から嫁いできた文成公主が持参した釈迦牟尼像(当初ラモチェ/小昭寺に祀られていた)があわせて祀られています。このことから、2人の王妃が協力して建立したのもと考えられます。

ラサの旧市街地区の中心にある7世紀中期に創建された吐蕃時代の寺院で、ソンツェン・ガンポ王の死後その菩提寺として建立された。釈迦堂には、ネパールから嫁いできたティツン王女が持参した十一面観音像と唐から嫁いできた文成公主が持参した釈迦牟尼像(当初ラモチェ/小昭寺に祀られていた)があわせて祀られています。このことから、2人の王妃が協力して建立したのもと考えられます。 3階からは、ポタラ宮(右上)などラサ市内が一望できます。

3階からは、ポタラ宮(右上)などラサ市内が一望できます。 大昭寺周囲をコルラしている人を眺めていて、チベット人の親子を見つけました。かわいい子でした。

大昭寺周囲をコルラしている人を眺めていて、チベット人の親子を見つけました。かわいい子でした。 ラサの中心地から北、セラ・ウツェ山の麓に建つ。1419年の創建されたゲルク派の大寺院で、現在ツォクチェン(大集会殿)、チェ、メ、ンガバの3つのタクツァン(学堂)、30のカンツァン(僧坊)等で構成されています。

日本人の河口慧海や多田等観もここでチベット仏教を学ぶびました。また、多くの僧侶が独特のジェスチャーで問答修行をしている、機会があれば見てみたいのもです。

ラサの中心地から北、セラ・ウツェ山の麓に建つ。1419年の創建されたゲルク派の大寺院で、現在ツォクチェン(大集会殿)、チェ、メ、ンガバの3つのタクツァン(学堂)、30のカンツァン(僧坊)等で構成されています。

日本人の河口慧海や多田等観もここでチベット仏教を学ぶびました。また、多くの僧侶が独特のジェスチャーで問答修行をしている、機会があれば見てみたいのもです。 砂マンダラです、色とりどりの砂をもって曼荼羅として仕上げています。高い所で約5cm、2週間くらいで仕上げるそうです。チベットの来て3種類のマンダラを見ました。セラゴンパの砂マンダラ、ポタラ宮の立体曼陀羅、そして絵画マンダラ。

砂マンダラです、色とりどりの砂をもって曼荼羅として仕上げています。高い所で約5cm、2週間くらいで仕上げるそうです。チベットの来て3種類のマンダラを見ました。セラゴンパの砂マンダラ、ポタラ宮の立体曼陀羅、そして絵画マンダラ。

気軽に写真に応じてくれました。尼さんです。

気軽に写真に応じてくれました。尼さんです。

ダライ・ラマ7世が1740年代に造営を始めたもので、チベット歴の4月から9月までの間、ダライ・ラマの夏の離宮として使用されていました。歴代のダライ・ラマが建てたいくつもの離宮があります。

ダライ・ラマ7世が1740年代に造営を始めたもので、チベット歴の4月から9月までの間、ダライ・ラマの夏の離宮として使用されていました。歴代のダライ・ラマが建てたいくつもの離宮があります。 チベット語で永劫普遍の宮殿を意味するタクテン・ミギュ・ポタンは1956年に完成した離宮で、ダライ・ラマ14世が実際に生活していた所です。

チベット語で永劫普遍の宮殿を意味するタクテン・ミギュ・ポタンは1956年に完成した離宮で、ダライ・ラマ14世が実際に生活していた所です。

仏旗(タルチョ)がはためくカンパ峠(4,749m)からは、聖なるヤムドク湖がヒマラヤの峰々をバックにして青く美しい姿が望めます。

仏旗(タルチョ)がはためくカンパ峠(4,749m)からは、聖なるヤムドク湖がヒマラヤの峰々をバックにして青く美しい姿が望めます。 標高4,250mにあるこのヤムドゥク湖は、ナムツォ湖、西チベットのマナサロワール湖とともにチベット仏教3大聖湖のひとつに数えらる重要な巡礼地です。ヤムドゥク湖は、チベット語で「高原牧場にあるトルコ石の湖」を意味し、空の青さ、ヒマラヤ山脈の雪の白さを対比する中で素晴らしい眺めでした。

標高4,250mにあるこのヤムドゥク湖は、ナムツォ湖、西チベットのマナサロワール湖とともにチベット仏教3大聖湖のひとつに数えらる重要な巡礼地です。ヤムドゥク湖は、チベット語で「高原牧場にあるトルコ石の湖」を意味し、空の青さ、ヒマラヤ山脈の雪の白さを対比する中で素晴らしい眺めでした。

カンパ・ラ峠へ行く途中で出会ったチベット人。

カンパ・ラ峠へ行く途中で出会ったチベット人。 水葬の場所、死人を切り刻み川に流すそうです。

水葬の場所、死人を切り刻み川に流すそうです。 今回の旅行の高度の変化が左のグラフです。

今回の旅行の高度の変化が左のグラフです。 日本からの添乗員と西寧からラサを離れるまでの中国人ガイド邱燕雲さん。お世話になりました。

日本からの添乗員と西寧からラサを離れるまでの中国人ガイド邱燕雲さん。お世話になりました。